MaaS関連サービス

2025.10.01

交通空白解消へ最適なサービスを模索―予約型乗合交通(東京都東村山市)

東京都東村山市

東京都‧多摩地域北部に位置する⼈⼝約15万⼈の市。トトロの森として知られる狭⼭丘陵を背に、新東京百景に選ばれた北⼭公園の花菖蒲や都⽴狭⼭公園、国宝建造物である正福寺地蔵堂など、⾃然と歴史資源が豊富。故‧志村けん⽒の出⾝地として全国的に知られる。⻄武線とJR線が市内を⾛り、とりわけ東村⼭駅は⻄武新宿線‧西武国分寺線‧⻄武園線の3路線が乗り⼊れる結節点として機能している。

お話いただいた方

東村山市まちづくり部 交通課

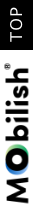

課長 立河 和彦 様

交通空⽩地域と市内主要3駅を結ぶ実験運⾏

――東村山市で実験運行された予約型乗合交通について教えてください。

立河様

当市で取り組んでいる予約型乗合交通の役割は「公共交通空白地域等の解消」「鉄道・一般路線バス網の補完」「市民生活施設へのアクセス向上による地域の活性化」の3点です。

市内の交通事業者のご協力のもと、タクシー車両を用いて、市内の交通空白地域と最寄りの主要3駅とを結ぶ乗合型の移動手段であり、ご利用には事前の登録及び予約が必要です。経路途中にある乗降場での乗り降りは可能ですが、通常のタクシーとは異なり、直接自宅に伺うことはできません。

また、2025年1⽉20⽇から6⽉30⽇までの期間、市民を利用対象とした実験運行を実施し、⽉曜⽇から⾦曜⽇までの平⽇のみ、午前9時から午後5時までの運行で、料⾦は1⼈500円、未就学児は大人1名につき1名まで無料としました。結果、登録⼈数は326⼈、利⽤⼈数は延べ300⼈でした。

――実験運行スタートまでの経緯を教えてください。対象のエリアにはどのような課題がありましたか?

当市の公共交通機関としては、鉄道駅が9駅あり、⺠間路線バスも運⾏しています。また、2003年からは市のコミュニティバスである「グリーンバス」が運⾏を開始しております。

近年、道路幅員の課題などにより、新規路線を路線バスで運行することが困難になってきた経緯があり、2020年に「地域公共交通あり⽅検討会」が⽴ち上がりました。

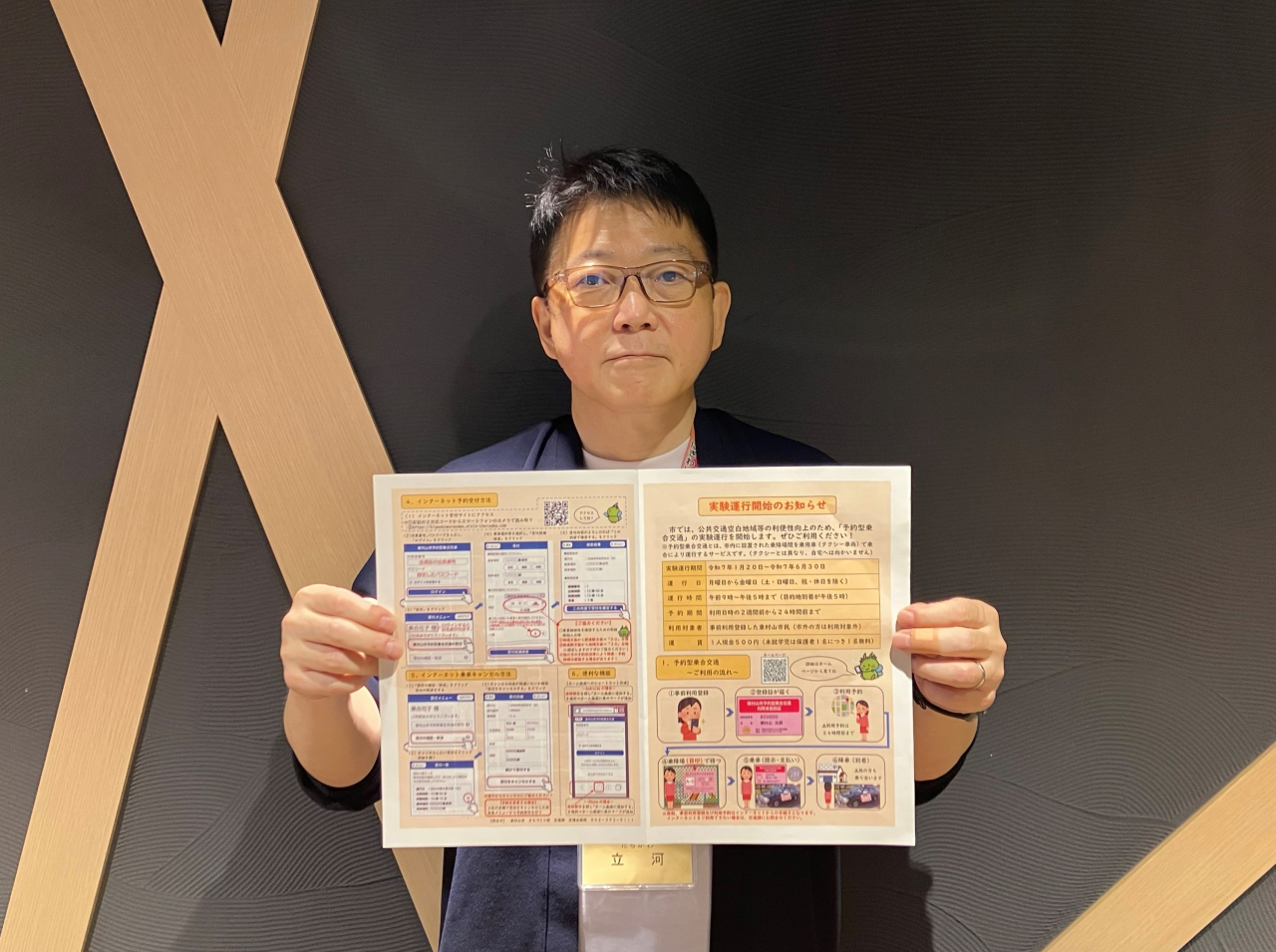

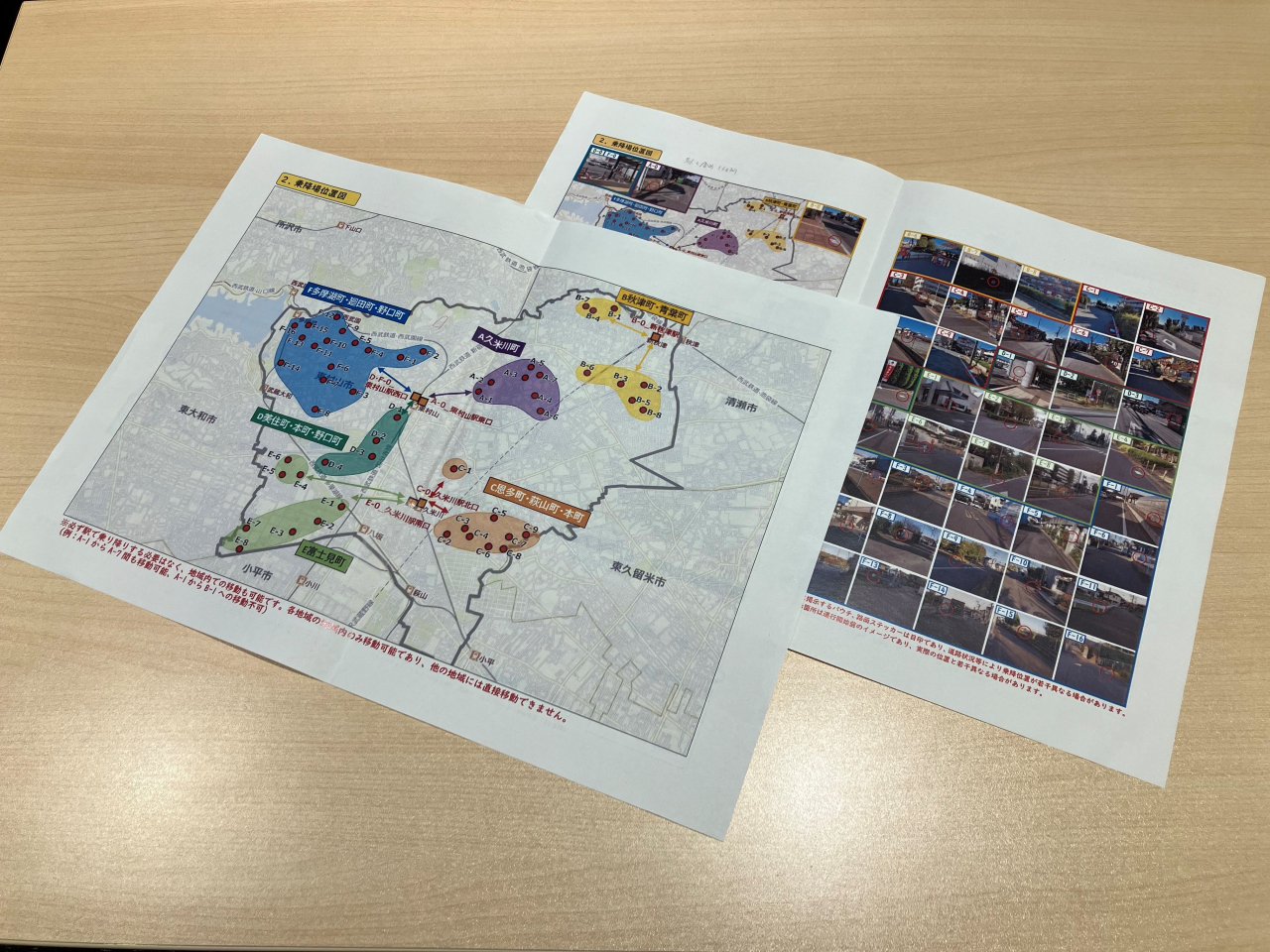

当市に適した交通手段を検討する中で、タクシー⾞両を⽤いた予約型の乗合交通に絞り込まれました。当市では、鉄道駅から600m以上、かつバス停から300 m以上離れた地域を空⽩地域として定義しています。

東村山市第2次都市計画マスタープランでは、市内9駅のうち、⻄武新宿線の東村⼭駅と久⽶川駅、JR新秋津駅を中⼼核として位置づけており、コミュニティバスや民間路線バスと同様に、今回の予約型乗合交通も各空⽩地域から中⼼核の3駅に向かうルートを設定しています。

⼀度、中⼼核の駅に出てから他の交通サービスを利⽤して⽬的地に移動できますので、用途に合わせてご利用いただけます。もちろん、 最寄りの中⼼核駅までの経路上にある乗降場、つまりルートの途中で降⾞することも可能です。

サービス認知、利用促進に課題

――運行事業者やシステムの選定、実際の運用についてはいかがでしたか?

運⾏事業者については、市内に営業所があるタクシー会社2社にお願いしています。通常運⾏に⽀障がない範囲で対応できる時間帯など調整させていただき、契約に⾄りました。

システムについては、AIによる運⾏システムを導⼊しました。⾼齢の⽅のご利⽤も想定されるため、電話予約の対応は市で⾏いましたが、それほど数は多くありませんでした。

また、地域での説明会では、高齢の方に多くお越しいただきましたので、市職員とともに、委託先のシステム事業者も参加し、アプリからの予約方法について説明するとともに、登録・予約のお手伝いをさせていただきました。

――利用者の反応について教えてください。また、運用面での課題はありましたか?

実験運⾏後に行ったアンケート調査結果では、「支払い方法」や「運賃」の満足度が高く、不満のご意見としては、「運行曜日」「乗降場所」などがございました。

利用意向については、「今後の利用意向がある」の回答が約7割あり、その内、「行先や時間帯、用事によって利用したい」が約4割と最も高く、「今後利用しない」は1割未満に留まっております。

課題としては、想定よりも利⽤者が伸びませんでした。周知活動として、市報や市ホームページへの掲載、各地域における説明会の実施、自治会へのチラシ配布のほか、SNSによる動画作成など、さまざま行ってまいりましたが、結果として、利⽤登録が326⼈、利⽤⼈数は延べ300⼈でした。

⼀度サービスを利⽤してもらわないとなかなか継続利⽤にはつながらないと思います。改善点を踏まえたサービスの認知や利⽤の促進が課題です。

地域に最適な交通サービスのあり方を探る

――今後の取り組みについての考え方をお聞かせください。

当市の予約型乗合交通では、実験運⾏から実証運行への移行基準として、①1便当たりの乗合率1.5⼈以上、②1⽇乗⾞⼈数が33 ⼈以上、という基準を設定し、この基準をベースに、地域公共交通会議で総合的に判断していくこととしております。

この基準は、コミュニティバスとの経費構造の違いや固定費に対する運賃の取扱いなどを考慮し、会議での議論を経て決定しています。実験運⾏の結果としては、この基準に達するものではありませんでしたが、今後、地域公共交通会議での協議を踏まえ、どう進めていくかなど検討していくことになります。

全国的にも、路線バスやタクシーなどの運転手不足が大きな課題となっており、当市としても、まずは既存公共交通の継続が非常に重要であると考えています。

その上で、コミュニティバスである「グリーンバス」の継続運行はもとより、現在、新たな移動手段の取り組みを進めているところですので、市の公共交通の選択肢の1つとして、多くの市民にご利用いただける持続可能な公共交通として、この予約型乗合交通の検討を深めてまいりたいと考えております。